情洒雪域高原

美丽的西藏令人神往,这里有圣洁的雪山,神秘的文化,有如仙境一般的自然景象,让人叹为观止。但是,雪域高原再壮美,如果境内没有相互串联的道路、桥梁,没有产业,也终将会因缺少文明的滋润而与世隔绝。

为了支持西藏建设,享有“西部铁军”美誉的十九冶人跨越宗拉山、折多山、东达山的天堑沟壑,穿越雅鲁藏布江、澜沧江、雅砻江的险滩恶浪,用无所畏惧的英雄气概和锲而不舍的一片真情,在藏地建设进程中留下了一首首吟唱不绝的动人歌谣。

艰难的灾后重建工程

5月的藏区依旧寒冷,从成都沿着中国最美的景观大道——318国道川藏线到达圣城拉萨至少需要4天时间,途经康定、新都桥、理塘、邦达、林芝,其间翻越5座海拔4500米以上的雪山,行驶在崎岖的山路上,常常会有暴雪来袭,整个世界一片银白,汽车只能绑上厚重的铁链缓慢前行。在318国道川藏交界芒康段,路况急转直下,道路经过河流的冲刷已经开始塌陷,严重的塌陷区域道路宽度不到原有道路的二分之一,车辆只能紧贴着岩壁驶过,对驾驶员的技术和心态都是一次考验。有惊无险到达拉萨后,一路向西,大约5个小时就到达日喀则,途经江孜,再向南穿过苍茫的草原,到达亚东。

亚东在我国西南边陲,离拉萨420公里,在地图上向南凸起,与锡金、不丹接壤。2011年9月18日,发生在锡金的一场强震波及中国西藏亚东县等地,随后亚东县灾后重建工作启动,“西部铁军”临危受命,进驻亚东,担负起亚东灾后重建民房一标段工程建设任务。

亚东项目总建筑面积仅8778平方米,但是项目“小而精”,每一个房间都包含了水电、暖气、通讯、装饰装修工程,材料主要来自日喀则、拉萨、成都,从日喀则和拉萨采购需要三天,从成都采购需要七天才能到货,所有的材料都涉及到二次倒运,这要求项目管理人员具备极强的责任心,必须对所有材料的预算和使用都精打细算。同时,项目分散在6个点,海拔最低的是2号点2800米,海拔最高的是12号点5000米,如此悬殊的海拔,对管理人员的身心也是一个巨大的考验。

由于亚东县城几乎都是靠水力发电,电压不稳定,长期停电,对施工也造成了一定的影响。但是,项目部全员奋战,拼抢工期,节假日、周末从不休息,每天至少工作10个小时。2014年7月,刚毕业的施工员小覃由于长期接触太阳的暴晒,脖子后边长起了毒疮,他一直咬牙坚守在工地,直到过年回家才去做手术,如今,两年过去了,依然能清晰地看到他脖子上的疤痕,当问他为什么不及时去日喀则或者拉萨就医时,他腼腆地说道:“开始觉得不严重吧,大家都在拼,我只想着把份内的工作做好。”

11号点海拔4500米,12号点海拔5000米,均为高海拔作业,作业条件极差,很多工人都有或多或少的高原反应。通往作业点的道路非常险峻,仅能单车通行,“第一次上来吓惨了,把头向车窗外侧伸出去,根本看不见车下行驶的路,只看得到深不见底的悬崖。”项目副经理唐波强颜欢笑,“但是后来就习惯了。”11号点和12号点的施工条件足以让人崩溃,沿着逼仄的山路,连续经过28道拐才能到达11号施工点营地,到12号营地还有21道拐。山上5月初积雪才开始融化,10月初大雪封山,4月至8月又是雨季,留给项目部施工的时间并不多。雨天,山上不时有泥石流发生,多次阻断了通行的道路,项目部不得不停下手中的工程去疏通唯一的道路。由于不通水电,工程用水和饮用水均从积水坑里抽取,用电只能依靠发电机,作业装备也不是“鸟枪换炮”,而是“炮换鸟枪”,大型设备根本无法进场,只能采用人工和小型挖机同时作业。灾后重建工程对质量要求极高,房屋使用的砖块全是35斤一匹的混凝土砖,工作强度大,加上恶劣的作业条件,很多工人做了几天就跑了。因此,项目部还有一项更重要的工作,就是与每一名工人交流谈心,尽量满足他们的合理要求,让他们都安稳下来。

目前,亚东项目已近尾声,还有3个月就将全面竣工,项目部全体人员也是绷紧了神经,全力以赴打好最后的攻坚战,施工员小覃也是格外的干劲十足,在工地上来回奔波,挥汗如雨,临别时,我们忍不住八卦地问了他一个问题:“如果下一个项目还是在西藏,你是否愿意留下?”他笑了笑,淡淡地说道:“做工程其实哪里都一样,服从公司的安排吧。”

打通血脉的桥梁

沿着318国道驶入芒康境内,就进入了真正的西藏地区,孟夏四月,内地已是春暖花开,而此时的藏区却是雪山连连,看久了雪山,连眼神都会变得茫然,记不得已盘旋了多少山路,也不知道穿过了多少隧道,可是行进的欲望却愈发强烈。从芒康出发两天后,我们到达了西藏第二大城市——昌都,让我们惊喜的是昌都项目就在市内的澜沧江上。

5月份的澜沧江水是绿色的,它是昌都最为敏感的血脉,昌都也是藏川滇商贸物流的重要集散地,是茶马古道重镇和康巴文化核心区,打通昌都的血脉,对于整个藏东地区的发展意义重大。

昌都澜沧江大桥位于四川省与西藏交界处,横跨澜沧江,跨度为125米,采用哑铃型钢管拱结构。中国十九冶主要负责钢管拱的制造、运输并配合现场安装焊接,该大桥对中国十九冶西藏市场具有重要的战略意义,这也是“十九冶钢构”品牌首次在世界屋脊之上亮相。

该工程于2013年12月开工建设,作业点海拔3500米,大桥钢管拱分为左右幅桥,幅桥由30小段构件拼接而成。幅桥钢构件几何尺寸控制很难,对焊缝要求极高,在成都制作好后,再经318国道运至昌都,全程1200公里。钢构件到达现场后,项目部在现场搭设了防风棚,迅速进行二次焊接。昌都地区太阳辐射很强,昼夜温差大,常常是“一天四季”——上午阳光灿烂,中午细雨如酥,下午雪花纷飞,晚上滴水成冰,对项目部工期把控造成了极大的困扰,且当地买不到二氧化碳,只能使用焊条焊接,焊条需要预热和烘烤,工序繁琐,让紧张的工期更加急促,所以只要天气允许,工人们都是自发加班到深夜,尽量将吊装的时间往前推。

吊装是该项目最大难点,由于无法使用吊车,只能采用悬索吊装,这对安全细节要求很高。锚索固定在两山之间,构件借助锚索升起、组装,为确保顺利吊装合拢,项目部多次优化施工方案,不断加强现场技术指导和交底工作,严格监管每一道工艺,最终,精度要求最高的合拢段一次性吊装成功,“十九冶钢构”在西藏地区首次亮相就展现出精湛的实力,让人刮目相看。

澜沧江大桥于2015年6月建成通车,给两岸4000多名各族同胞的出行带来了极大的便利,出行距离缩短了至少10公里,极大地促进了当地经济发展和社会和谐稳定。

金色的圆拱形澜沧江大桥,屹立在昌都历史与未来的交汇处,将见证这颗耀眼的藏东明珠书写新的篇章。

托起希望的民心桥

从昌都出发,翻越海拔4500米的浪拉山,经过然乌湖,到达波密县后经扎墨路即可到达墨脱县。墨脱是中国最后一个通公路的县,扎墨路终年淤泥沉积,暗冰很多,且随时可能遇到雪崩、泥石流、地震等自然灾害,属于事故高发公路。

墨脱当地流行使用石锅,并且远销南亚,但是石锅在制作过程中非常繁琐,稍有不慎,就可能会被凿漏或者打碎,所以每一道工序都必须万分小心。墨脱人民对生活用品的要求都如此精致,那关系到出行安全和乡镇发展的跨河大桥就更需要施工方精益求精。

很长一段时间,雅鲁藏布江面上只有为数不多的几个藤索桥,整桥用的是白藤编制而成,虽然颇具特色,但对行人的生命安全造成了极大的威胁,同时也不利于大规模物资的运输,墨脱县急需一座现代化的大桥,将各乡镇串联,实现物资互补,共同发展。

中国十九冶承建的雅鲁藏布江大桥是一座长近200米,宽19米的钢桁架悬索桥,该桥串联起了解放乡、地东乡和背崩乡,虽然每一个乡仅有几百人,但却是一条充满了扶贫意义和希望的大桥。面对乡民的期盼,项目部组织了40名经验丰富的作业人员进驻现场,用水——从江里提取,用电——只有发电机。当地蚂蟥和蛇很多,许多工人都被蚂蟥咬过,血流不止,但更痛苦的是内心的恐惧,在桥梁焊接过程中,身下不到10米就是咆哮的江水,许多工人酝酿了许久的勇气后才敢站上箱梁。江面时常水汽云集,像一条飘带顺水翻腾,时而浓厚、时而清淡,是当地的一道特色风景,但是这样的风景却给施工带来了一系列难题,焊接过程需要防水防潮,增加了材料和时间成本,半天时间下来,大家的身上都是湿漉漉的,仿佛淋了一场小雨,项目部的食堂时刻都准备着姜汤,让工人们及时消除体内的寒气。为了确保桥梁的质量,项目部严格把控每一道焊缝质量,焊完一道,验收一道。到了喷漆环节,项目部结合当地气候情况,毅然放弃了之前制定的喷漆方案,而是选择在构件上喷铝,虽然成本上升,但却能更好的杜绝水气的侵蚀,保障桥梁的质量,延长使用寿命。每一个节点完成后,项目部还专程到成都请检测人员到现场进行检测,确保大桥像石锅一样,精致而耐用。

雅鲁藏布江大桥于2016年4月建成通车。期间,所有的焊缝均一次性验收合格,竣工验收一次性顺利通过,开工以来从未发生过一起质量安全事故。“西部铁军”,用一座质量过硬的钢桁架悬索桥,托起了墨脱县乡民的和谐幸福,托起了墨脱腾飞的希望。

拉姆神山下的守护者

芒康是从四川入藏后的第一个县,海拔3500米,从巴塘进入需要先后翻越海拔4500米的海子山和4150米的宗拉山。自驾进西藏的人,进入芒康境内也恰好是高反严重期,轻则头部昏昏欲裂,疲倦嗜睡,重则呼吸困难,危及生命,很多人在此掉头结束了藏地之旅。我们承受过高反,也亲眼见过更为严重的高反,那是在怒江72道拐,道路施工导致车辆滞留,后方的一名游客发生严重高反,他的脸色惨白,脖子向后仰着坐在车上,嘴巴大张,越是想深呼吸却越是呼吸紧促,并发出一阵一阵的哽咽声,面容扭曲得甚是可怕。“我们朋友不行了,请大家都让一让。”车上的同伴急得不顾交通管制,打开应急灯就往前闯,但是,狭长的堵车道路要让车又谈何容易,好在车友们迅速将爱传递,一点一点地挪车,也及时向施工方说明了事态的严重,尽管如此,他们依然费尽了许多周折,至少折腾了近1个小时之后,才驶出72道拐。高反,是悬在新入藏区旅客头上的达摩克斯之剑。

拉姆神山上的雪已经开始融化,雪水汇聚成一股股溪流,其中的一股溪流绕过中国十九冶芒康海通沟项目部,最终汇入318国道边上的灵芝河。海通沟四周都是山,芒康项目部要在这里征地新建属于自己的据点,费尽几多周折,他们终于在318国道沿线的一个小山坡上征地成功。由于是建在山坡上,多了边坡防护工程,旁边的溪流夏天水流量会剧增,需要完善相应的防洪措施,建筑材料均来自成都,内地最多20天就能做完的工程,在这里足足用了两个月。

新建好的项目部平均分布在5级阶梯上,总面积近3000平方米,蓝色的彩瓦在阳光的照射下熠熠生辉,翘首以盼大部队的到来。“我们都是第一次到青藏高原作业,很多困难确实是之前没有想到的,作业队好几个班组长都因为高反太严重返回内地了。”项目经理介绍道。目前,项目部吸取了经验教训,所有可能遇到的问题都考虑在前,并做好应急方案。目前,项目部已备足了抗高反药品,改装了两台制氧车,劳保用品、防寒物品也是一应俱全。“我们项目部离最近的火车站点1300公里,最近的邦达机场330公里,都太远了,一旦有人出现严重高反,就立即用制氧车将其送到临近的巴塘县(巴塘县海拔2600米)就医,待到病情稳定,再转送内地。”项目经理还表示,将在近期组织管理人员和作业人员去体检,把人员安全风险降到最低。

芒康项目部承接的工程为西藏开投海通水泥有限公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线工程土建施工及机电设备安装,该项目将采用目前国内先进新型干法水泥生产技术建设一条日产熟料2000吨、年产熟料60万吨的新型干法水泥生产线,并配套一座矿山建设。该项目又是集合了藏地施工诸多难点的一个项目,占地面积大、战线长,精度要求高,施工工艺复杂,矿山海拔4000米左右,无道路通行,整个矿山、运矿廊道、隧道施工前必须先修建施工便道,对工程进度影响较大,318国道芒康段正在维护中,材料运输困难……

“目前已有80人进场,高峰期估计有500人左右。”项目经理介绍道。项目部目前已经筹备了挖机20台,装载机10台,运输车辆80余辆,他们将在雨季来临前掀起土石方施工的高潮,“不要看海通沟这里现在很荒凉,等厂房建起来,这一片就热闹了。”海通水泥的使命就是紧紧把守住藏东的大门,让藏东、藏南地区的建设不再受制于水泥不足的困境,这也是当地实现建筑产业自主化的第一步,是“惠在当下、利在千秋”的效益工程、民生工程。

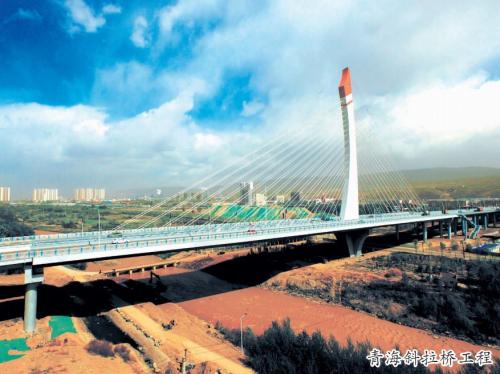

江水奔腾,日夜不歇。“西部铁军”铿锵的步伐,如同一朵朵浪花,融入藏区气势磅礴的建设进程中。截至目前,中国十九冶在西藏以外藏区还建成青海斜拉桥工程、卡力岗黄河大桥工程、色达通村道路工程、青海盐湖100万吨钾肥综合利用工程等多个项目,在生态环境险恶、施工条件严酷的世界屋脊、雪域高原,用辛勤的汗水为藏区人民搭建起一座座精美的建筑,从而让神秘的藏地变得更加文明、开放。

来时一片荒芜,归去山花烂漫。展望未来,“西部铁军”将无惧风雪,无畏挑战,以积极奋进的姿态服务藏区人民,用实力和真情谱写更加壮美的诗篇!

川公网安备 51040202000206号

川公网安备 51040202000206号